St. Paulus-Dom: Heimstätte für den „Löwen von Münster“

Der St. Paulus-Dom ist eine römisch-katholische Kirche in Münster unter dem Patrozinium des Apostels Paulus. Die Kathedrale des Bistums Münster zählt zu den bedeutendsten Kirchenbauten in Münster und ist neben dem historischen Rathaus eines der Wahrzeichen der Stadt. Verwaltet wird der Dom vom Domkapitel Münster. Der Dom steht im Herzen der Stadt auf einer kleinen Anhöhe, Horsteberg genannt, die halbkreisförmig durch den Straßenzug von Spiekerhof, Roggenmarkt, Prinzipal-Markt und Rothenburg umgrenzt wird. Dieses Gebiet, samt Domplatz und angrenzenden Gebäudeflächen, bildete die alte Domburg und Domimmunität. Für diesen Bezirk hat der Dom heute die Funktion einer Pfarrkirche. Westlich des Doms liegt die Kettelersche Doppelkurie: das heutige Bischofspalais sowie eines der ehemaligen Kuriengebäude mit der heutigen Domverwaltung. An der Stelle der weiteren, ehemals um den Domplatz befindlichen Kuriengebäude stehen unter anderem Gebäude der Universität Münster, der Bezirksregierung Münster und das LWL-Landes-Museum für Kunst und Kulturgeschichte.

Historie

Die Kathedrale hatte zwei Vorgängerbauten: Der erste Dom (sogenannter Ludgerus-Dom, 805–1377) stand nördlich des heutigen Doms; der zweite Dom wurde im 10. oder 11. Jahrhundert erbaut und mit Errichtung des dritten, des heutigen Doms in den Jahren 1225–1264 abgerissen. Das mächtige Westwerk mit seinen nahezu identischen Türmen war bereits um das Jahr 1192 an den zweiten Dom angebaut worden und wurde in den dritten Dom einbezogen. Der St. Paulus-Dom vereinigt Stilelemente der Romanik mit dem Westwerk, das heißt mit dem Alten Chor und den Westtürmen, und der Gotik im angrenzenden Basilika-Bau, mit den beiden Querschiffen, dem Langhaus, dem Hochchor und dem Kapellenkranz. Im Dom befindet sich die Grabstätte des ehemaligen Bischofs von Münster, Clemens August Graf von Galen, der kurz vor seinem Tod im Jahre 1946 zum Kardinal erhoben worden war und 2005 von Papst Benedikt XVI. seliggesprochen wurde. Mit der (jeweiligen) Weihe wurde jeder Dombau zur Bischofskirche des Bistums Münster. Daneben hatten die einzelnen Dombauten, zumindest zeitweise, zusätzliche Funktionen.

Der erste karolingische Dom war gleichzeitig die Stiftskirche für die Brüder des von Liudger gegründeten Klosters. Jeder Dombau hatte zudem die Funktion einer Pfarrkirche. Der Pfarrbezirk umfasste ursprünglich ganz Münster. Nachdem in Münster weitere Pfarrbezirke gegründet worden waren, wurde der Pfarrbezirk des Doms im Jahre 1090 auf die alte Domburg und Domimmunität beschränkt. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, in der der Dritte (heutige) Dom erbaut wurde, wurde auf dem Domplatz die Kirche St. Jacobi errichtet. Mit der Fertigstellung dieser Kirche verlor der im Bau befindliche Dom seine Funktion als Pfarrkirche gänzlich. Seit dem Abriss der Jakobikirche im Jahre 1812 ist der Dom wieder Pfarrkirche für den oben genannten begrenzten Bezirk.

Hier ruht der „Löwe von Münster“: Gewaltig wirkt der Dom am Domplatz, neben dem die überlebensgroße Plastik Clemens August von Galens, des „Löwen von Münster“, steht. Seine letzte Ruhe fand er in der Ludgeruskapelle, die zum Kapellenkranz des Chores gehört.

Grundriss des St. Paulus-Dom

Eintritt ins "Paradies"

Er ist aufwändig mit Giebeln bestückt, der Haupteingang des Doms zu Münster. Keine schlichte Pforte, vielmehr eine Vorhalle, ein Atrium - ein „Paradies“. Überlebensgroße Steinfiguren, eingelassen in die Wände, stehen hier Spalier. Es sind herausragende Kunstwerke der deutschen Skulptur im 13. Jahrhundert. Entstanden in verschiedenen Dekaden, von mehreren Meistern und Gehilfen geschaffen, bilden die Plastiken doch eine homogene Gruppe: die zwölf Apostel vor Kopf, Heilige und Stifter in den Seitennischen. Ursprünglich waren sie wohl anders angeordnet.

Eingang zum Himmel auf Erden

Die Apostel ähneln einander, und doch ragt mancher heraus, verrät die prägende Hand eines besonders talentierten Meisters. Bei einigen Figuren wissen wir gar nicht, wen sie darstellen. Klar aber ist: Wir blicken zu ihnen auf. Sie stehen erhöht, aufrecht, ehrwürdig. In ihrer Zeit waren sie farbig. Sie müssen überaus lebendig, monumental und Respekt einflößend gewirkt haben. Dem irdischen Recht, den Sendgerichten, die damals in diesem Raum tagten, verliehen sie himmlische Autorität. All diese Apostel und Heiligen wurden im frommen Mittelalter verehrt. Insbesondere der Heilige Laurentius. Das Rost, auf dem er zu Tode gequält wurde, und der Palmwedel kennzeichnen ihn als Märtyrer. Ein Fries würdigt die heilige Mutter, Maria. Und es erzählt von Paulus, dem bedeutendsten Missionar des Urchristentums und Namenspatron des Domes. Oberhalb der Doppeltür thront Jesus selbst. An ihm führt kein Weg vorbei. Das „Paradies“ ist gleichsam der Eingang zum Himmel auf Erden, zur Kirche.

"Der Schuhträger in der Reihe der Barfüßigen"

An der herausragendsten Stelle der Dom-Eingangshalle - des sogenannten "Paradieses" - thront Christus, der Weltenrichter. Als diese Halle noch als Gerichtssaal genutzt wurde, erinnerte sein Bildnis die menschlichen Richter an die Gerechtigkeit Gottes. Christus hält das Buch des Lebens in der einen Hand, mit der anderen segnet er die Menschen, die zu ihm aufsehen - er ist die Tür, durch die man zu Gott kommt.

Rechts und links von Christus, dem Weltenrichter, stehen Figuren der Apostel und ihrer Nachfolger. Bis auf einen sind sie alle barfuß dargestellt. So können sie unbelastet und unbeschwert das Reich Gottes verkünden und die Botschaft Gottes in die Welt bringen. Wiederum eine Anspielung auf die Bibel, wo es bei der Aussendung der zwölf Jünger heißt: "Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab ..." (Mt 10,10).

Die einzige Figur, die Schuhe trägt, die dritte von links, ist der heilige Bartholomäus. Auch das hat seinen Grund: Er ist der Patron der Schuhmacher und Gerber.

Eine der rechten Seitenfiguren stellt Bischof Dietrich III. von Isenburg dar, dem gegenüber die einzige Frauenfigur der Vorhalle steht: die heilige Maria Magdalena. Sie ist als erste Glaubenszeugin und Verkünderin der Auferstehungsbotschaft eingereiht in den Kreis der Apostel. Die Anordnung erkläre sich durch eine besondere Beziehung Bischof Dietrichs zu Maria Magdalena: Seine Bischofsweihe, die Grundsteinlegung des Doms und sein Todestag fallen auf den 22. Juli, den Festtag der heiligen Maria Magdalena, den der Bischof selbst eingeführt hatte.

Maria Mater Dei

▲ Von einem auswärtigen Bildhauer wurde die spätbarocke Skulptur der heiligen Maria Mater Dei geschaffen. Sie ist dem Bildhauer Franz Matthias Hiernle aus Mainz zugeschrieben und entstand 1723. Stifter war Ferdinand Benedikt Freiherr von Galen. Er starb 1727. Die Statue ist in üppig gefältelte Gewänder gehüllt. Sie ist mit einem Kleid und einem Mantel bekleidet. Während das Kleid den Körper umschmiegt und ausdeutet, ist der Mantel in etwas disparaten, kantig bewegten Faltenstrukturen gebildet. Der Mund scheint ein leichtes Lächeln anzudeuten. Sie scheint in dem Moment erfasst zu sein, als sie bei der Heimsuchung Elisabeth begegnet und ihren Worten antwortet. Die Linke ist im Inbrunst-Gestus vor die Brust geführt, während sie mit der Rechten das Gewand hält. Sie weist damit zugleich auf ihren Schoß mit Christus, dem Retter der Welt. In subtiler Weise befinden sich auf ihrem Mantelsaum eingearbeitet die hebräischen Buchstaben des ersten Verses von Psalm 103, die sich auf die Begegnung mit Elisabeth beziehen. Ursprünglich gab es zu der Maria ein Pendant, eine Christusfigur, die gleichfalls von Matthias Hiernle stammt und 1723 ebenfalls von Benedikt Freiherr von Galen gestiftet wurde. Es handelte sich um einen das Kreuz haltenden Christus, der im Krieg zerstört wurde.

Stifter der Statue war - wie aus der Kartusche zu ersehen - Ferdinand Benedikt Freiherr von Galen

Ferdinand Benedikt von Galen zu Assen (*30.08.1665 in Haus Assen; †24.10.1727 in Münster) wuchs mit seinen Geschwistern in der uralten westfälischen Adelsfamilie von Galen auf, die im 16. Jahrhundert teilweise mit der Reformation sympathisierte und später wieder katholisch wurde. Sein Vater Johann Heinrich von Galen (1609–1694) war Erbkämmerer, Reichsfreiherr und Amtsdroste in Vechta und Wildeshausen und ein Bruder des Fürstbischofs Christoph Bernhard. Ferdinands Mutter war Anna Elisabeth von der Recke zu Steinfurt. Er hatte acht Geschwister, vier Mädchen und die Brüder Wilhelm Goswin Anton (1678–1710, Domherr in Münster); Heinrich Ludwig, Christoph Heinrich, und Karl Anton. Franz Wilhelm, sein Halbbruder, war Amtsdroste in Vechta und Wildeshausen.

In den Jahren 1673 und 1674 erhielt Ferdinand Benedikt Dompräbenden in Münster und Mainz und begann 1683 mit einem Studium an der Universität in Paris. Im Juni 1689 wurde er Propst des Kollegiatstifts Beckum. Mit dem Amtsantritt als Propst des Kollegiatstifts St. Mauritz in Münster im Jahre 1702 musste er die Propstei in Beckum aufgeben. Das Amt des Domscholasters übernahm er im Januar 1703 und kandidierte 1706 – in aussichtsloser Position – bei der Wahl des Fürstbischofs. 1716 wurde er Nachfolger seines Neffen Wilhelm Ferdinand auf der Galenschen Familienpräbende in Minden. Bevor er 1719 nach Mainz wechselte, wurde er noch vor 1709 zum Geheimrat ernannt. Später war er als Kapitel-Senior in Mainz und 1726 in gleicher Funktion am Dom in Münster tätig. Hier war er auch Subdiakon.

Betritt man den St. Paulus-Dom durch den Vorraum - das „Paradies“ - erlebt man diesen überwältigenden Raumeindruck: Der Blick wird wie von selbst in Richtung Altar gezogen, hin auf den „Bug“ des Kirchenschiffes und das Zentrum des Gotteshauses. Im südlichen und nördlichen Seitenschiff befinden sich Altäre und Epitaphe, Erinnerungsmäler an Verstorbene aus der Barockzeit. Unter dem Westchor befinden sich die Gräber der Bischöfe Johannes Poggenburg, Michael Keller und Heinrich Tenhumberg.

Blick in den Hauptchor

Blasius-Altar / Epitaph des Domkellners Theodor von Plettenberg

▲ Der Blasiusaltar im Mittelschiff ist zugleich ein Epitaph. Der heilige Blasius wird mit dem „Blasiussegen“ gegen Halsleiden angerufen und ist Beschützer der Wollweber, da er mit eisernen Wollkämmen gemartert wurde. Zugleich ist der Altar das Epitaph des Domkellners Theodor von Plettenberg. Er starb der Inschrift zufolge 1643. Das Epitaph aus der Zeit des Manierismus, inschriftlich auf 1618/19 zu datieren, zeigt in der Sockelzone vier qualitätvoll gearbeitete Putten, die in geschraubten Bewegungen und manierierter Körperlichkeit das Hauptgeschoss tragen. In der Mitte des Sockelgeschosses befindet sich die Inschriftkartusche, während die linke Darstellung Christus in der Vorhölle zeigt und auf der rechten Seite die Grablegung des Herrn dargestellt ist. Eindrucksvoll ist das dornengekrönte, vielleicht dem 19. Jahrhundert zuzuordnende Christushaupt in der darüberliegenden Sockelzone, das von Rollwerkornamenten und Beschlagwerkelementen begleitet wird. Die zentrale Nische des Hauptgeschosses umfasst in einem Hochrelief ein Vesperbild in pyramidalem Aufbau, das Maria und den verstorbenen Christus in bewegten Haltungen darstellt. Typisch für die Entstehungszeit des Epitaphs sind die Gegensätzlichkeit der Haltungsmotive und die manieristisch übersteigerte Längung der Figuren wie auch die bewegte Oberflächenstruktur des Christuskörpers. Das durch blaue Marmorsäulen mit vergoldeten Kompositkapitellen gegliederte Geschoss wird seitlich links von einem bärtigen Apostel und rechts von einem heiligen Bischof gerahmt, während ganz außen die Anbetung der Heiligen Drei Könige und die Darbringung im Tempel auf eigenen rundbogigen Relieftafeln gleichsam wie zur Seite geklappte Gemäldetafeln erscheinen. Sie wachsen über Voluten mit Ornamenten und Kopfschmuck auf. Über den beiden stehenden Gestalten erscheint links eine Darstellung des Abendmahls und rechts die Szene mit dem ungläubigen Thomas. Den oberen Abschluss des Epitaphs bildet ein reicher Aufbau, zu dem Gebälk tragende Putten und eine Sockelzone mit den Wappen Plettenberg, Wendt, Steinhausen und Heiden vermitteln. In diesem bekrönenden Abschluss erscheint im Flachrelief der auferstandene Christus.

Christophorus-Statue

Stiftung des Domscholasters Johannes Heidenreich von Vörden

Wer war der Auftraggeber dieser Statue?

Die Inschrift der steinernen Tafel in der Mitte des 55 cm hohen Podestes hält die Stiftung des Domscholasters Johannes Heidenreich von Vörden fest. Seine Eltern waren Jobst von Vörden zu Darfeld, Vreden und Fürstenau und Margarethe von Harmen. Seit 1607 gehörte er zum Domkapitel. 1621 wurde er zum Propst des Alten Domes gewählt. Seine Wahl zum Domscholaster (Leiter der Domschule) erfolgte am 14. November 1625. Nach dem Tode des Rembert von Ketteler ordnete der Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen ihn am 6. Juni 1653 zum Präsidenten des Domkapitels. Der Domscholaster Johann Heidenreich von Vörden starb in hohem Alter am 7. September 1666.

Wer war der Bildhauer dieser Monumentalstatue?

Max Geisberg hat schon 1937 auf den Bildhauer Johann von Bocholt hingewiesen: Leider ist der Name des Bildhauers immer noch unbekannt. Sicher war es nicht Gerhard Gröninger, der 1612 vom Junker Jobst von Vörden auf Darfeld, wohl einem Bruder des Domherrn (des Auftraggebers) mit der Ausführung einer bekannten Galerie beauftragt war. Er geriet in einen Prozess mit seinem Bauherrn, der 1616 denselben Bildhauer Johann von Bocholt als Sachverständigen berief, mit dem Gröninger 1615 den Zusammenstoß wegen des Giebels des Stadtweinhauses (in Münster) gehabt hatte. Bocholt starb 1631.

▲Zurzeit des Dreißigjährigen Krieges, als der Krieg sich nach Niederdeutschland zu verlagern begann, im Jahre 1627, entstand die monumentale Christophorus-Statue für den St.Paulus-Dom zu Münster. Ihre Aufstellung hat sie in der Westvierung des Domes gefunden, wo sie heute noch steht. Durch diese Aufstellung an der Ecke des nordöstlichen Vierungspfeilers gewann die Statue eine Ausrichtung zu beiden Haupteingängen des Domes, zum West- und Paradies-Portal, zur visuellen Begegnung mit den Gläubigen, die hier den Kirchenraum betraten. Um die "heilbringende Schau" in Erfüllung gehen zu lassen: der Schutzheilige gegen einen unvorhergesehenen Tod sollte unübersehbar auffallen.

Ursprünglich farbig gefasst.

Der heutige Erhaltungszustand der Statue ist nicht der ursprüngliche. Eine Aufnahme des Westfälischen Amtes für Denkmalpflege aus der Zeit um 1900 zeigt, dass die Statue ursprünglich farbig gefasst war. Wie weit diese Statue in die neuzeitliche Farbfassung des Dominneren eingebunden war, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Die einzige spätmittelalterliche Wandmalerei des Domes (aus der Zeit um 1450), die bis 1945 noch erhalten geblieben war, die "Lichtvision des hl. Paulus vor Damaskus" vom Meister des Schöppinger Hochaltars, befand sich an der südlichen Seite des Vierungspfeilers, dem die Statue vorangesetzt ist.

Der Hohe Dom zu Münster besitzt seit dem 14. Jahrhundert Christophorus-Reliquien, die sich in den Reliquienstatuetten der Heiligen Apostel Jakobus und Philippus im Hochaltar und in einer Reliquien-Monstranz der Domkammer von um 1460 befinden, die im "Thesaurus Sanctarum Reliquiarum" des Domes von 1622 erwähnt sind.

Mild lächelndes Jesuskind

Seine Rechte in die Seite gestemmt trägt Christophorus das mild lächelnde, auf seiner rechten Schulter thronende Jesuskind: seine Rechte ist zum Segen erhoben, seine Linke hält eine Weltkugel mit goldenem Kreuz als Zeichen seiner Weltherrschaft. Sein Haupt zeichnet der bindende Kreuznimbus aus als zeichenhaftes Attribut seiner Göttlichkeit und seines Erlösungstodes. Das lange Gewand des Jesuskindes ist von zeitloser Schlichtheit.

Der hohe Sockel der Statue mit Inschrifttafel und Wappenzier stammt aus verschiedenen Zeiten: Unter den Füßen der Statue liegt ein flaches Podest, das die Stiftungsinschrift des Auftraggebers trägt. Hierin nennt sich der Auftraggeber Johann Heidenreich von Vörden zu Darfeld als Leiter der Domschule, als Domherr und Propst des Alten Domes zu Münster, der die Statue 1627 errichten ließ. Der unter der Inschrifttafel angebrachte Cherub und die ihn flankierenden vier väterlichen und mütterlichen Familien-Wappen des Stifters gehören auch zu dem Podest der Statue von 1627, wenn sie auch am Kapitell des spätgotischen, reich mit Maßwerk verzierten Sockel befestigt - quasi vorgesetzt - sind: dem mittleren Cherub zugeordnet links das väterliche Wappen Vörden zu Darfeld (geschachtetes Kreuz), und rechts das mütterliche Wappen Harmen (mit drei Hermelinen), links außen das Wappen Münster, rechts außen Droste.

"Maria lactans"

Der Standort der Madonna war bis zum zweiten Weltkrieg am spätgotischen Westportal - dem damaligen Haupteingang des Paulusdomes. Sie stand auf einem Mittelpfeiler im Westportal. Als Eingangstor, eingerahmt von den klugen und den törichten Jungfrauen. Die Trumeau-Figur (mittlerer Steinpfeiler) fand nach dem zweiten Weltkrieg ihren neuen Platz am rechten Pfeiler im Hochaltar. Das Westportal wird heute durch die Fensterrose geschmückt.

Am rechten Pfeiler im Hochaltar steht eine Maria aus Sandstein. "Maria lactans" – die stillende Madonna. Endes des 16 Jahrhunderts von einem unbekannten Künstler aus Baumberger Sandstein geschaffen. Die überlebensgroße Figur ist als Himmelkönigin mit Krone dargestellt und stillt das Jesuskind. Maria hält das Jesuskind, das sich mit Kopf und Schulter seiner Mutter zuwendet, auf ihrem linken Arm. Das Kind greift nach der Brust. Maria selber nimmt die Bewegung des Kindes auf und gibt dem Kind die Brust. Ihr Gesicht, ihr Kopf schaut mit erhobenem Haupt in die Ferne. Sie schaut in die Ferne – wohl wissend, dass ihr dieses Kind alsbald genommen wird. Sie schaut entrückt! Eher unbeteiligt, abwesend. Maria ist mit einem bodenlangen Gewand und einem Mantelumhang bekleidet, der mit breiten Borten versehen ist und von den Armen in üppigem Faltenwurf herabhängt. Königliche Robe dominiert das Bild – trotz des Stillvorgangs.

Heilige Barbara

Die Geschichte der Heiligen: Barbara erfuhr vom Christentum

Barbara lebte wahrscheinlich am Ende des 3. Jahrhunderts im heutigen Izmit in der Türkei. Dort starb sie der Legende nach am 4. Dezember im Jahr 306 für ihren Glauben. Als hübsche, junge Frau sollte sie nach dem Willen ihres Vaters heiraten und davon abgehalten werden, den christlichen Glauben anzunehmen. Barbara erfuhr durch ihre Lehrer vom Christentum. Da ihr Vater wohlhabend war, ließ er sie gut ausbilden und ihr dafür ein Zimmer in einem Turm einrichten. Sie ließ sich taufen und ein Badezimmer bauen, das sie als Betraum nutzte. Zu den beiden vorhandenen Fenstern ließ sie ein drittes hinzufügen – als Symbol für die Dreifaltigkeit. So ist sie der Überlieferung nach die erste Bekennerin der Dreifaltigkeit. Der Turm ist eines der Attribute, mit denen sie abgebildet und dargestellt wird. Ihr Vater erfuhr von ihrem Glauben, als er sie mit einem reichen, jungen Mann verheiraten wollte. Barbara floh aus dem Turm und versteckte sich zwischen Felsen. Ein Hirtenjunge verriet sie an den Vater. Dieser folterte seine Tochter und brachte sie zum Burggrafen Martian, der sie wegen Hochverrats zum Tod verurteilen sollte.

Barbara blieb ihrem Glauben trotz Folter treu. Auf dem Weg zum Gefängnis blieb sie mit ihrem Gewand an einem Zweig hängen. Sie stellte den abgebrochenen Zweig in ein Gefäß mit Wasser. Er blühte an dem Tag auf, an dem sie für ihren Glauben starb. Im Gefängnis soll ein Engel ihre Wunden gepflegt haben. Barbara war mutig und standhaft. Martian verurteilte sie zum Tod durch Enthauptung.

Barbara wurde auf einen Hügel getrieben und von ihrem eigenen Vater enthauptet. Nach der Hinrichtung wurde der Vater der Legende nach von einem Blitz erschlagen.

Da die heilige Barbara der Legende nach auf ihrer Flucht von einem Felsen geschützt wurde, wählten die Bergleute sie zu ihrer Patronin. Deshalb wird sie oft mit Bergbauwerkzeugen dargestellt. Besonders in den Bergbauregionen Böhmens, Schlesiens und Sachsens wird die Heilige seit dem 14. Jahrhundert als Patronin verehrt. Barbara gilt zudem als Patronin der Sterbenden. Die Legende berichtet davon, dass niemand, der sie anruft, ohne Empfang des Sterbesakraments sterben werde. Die heilige Barbara steht für Tapferkeit und Standhaftigkeit.

Barbara ist Patronin der

- Bergleute

- Sterbenden

- Artilleristen

- Baumeister

- Turmwächter

- Feuerwehrleute

- Glockengießer und Glöckner

Epitaph des Otto von Dorgelo

Otto von Dorgelo (* 22. Oktober 1565; † 24. März 1625 in Münster) wurde als Sohn des Otto von Dorgelo zu Brettberg (1525–1584) und der Elisabeth von Korff gen. Schmising (1530–1605) geboren. Er war das neunte Kind der Eheleute, die beide aus einem uralten westfälischen Adelsgeschlecht stammten. Während seines sechsjährigen Studiums am Collegium Germanicum in Rom erhielt Otto das nötige Rüstzeug für seine spätere Tätigkeit. Als Diakon und auch Domherr in Osnabrück tätig, erhielt er am 15. Juni 1590 nach dem Tode des Adrian von Wrede ein Domkanonikat in Münster. Er wurde auf die Geschlechter Dorgelo, Schmising, Weddesche und Hoberg aufgeschworen. Bei der Wahl des Dompropstes – als Nachfolger von Ferdinand von Bayern – am 21. März 1612 stimmten von den achtzehn Wählern nur sieben für ihn. Wegen der fehlenden Mehrheit war die Wahl ungültig. So einigte man sich einen Tag später – um Schwierigkeiten mit dem Papst zu vermeiden – auf einen Kompromiss und stimmte einheitlich für Dorgelo. Lothar von Metternich, Kurfürst und Erzbischof von Trier, hatte zwischenzeitlich beim Papst um eine Provision für seinen Verwandten Johann Reinhard von Metternich gebeten. Nach dem Protest des Domkapitels war Metternich bereit, diese Auseinandersetzung ruhen zu lassen unter der Bedingung, ihn beim nächsten frei werdenden Amt zu berücksichtigen. Otto galt als „Säule des Katholizismus“ bei der Rekatholisierung des Niederstifts Münster, das von 1543 bis 1613 lutherisch gewesen war. Außer dem Epitaph erinnern eine Steinfigur des hl. Lambertus (1600) und ein Gemälde am Hochaltar (1622) an Otto von Dorgelo als Stifter. Er starb am 24. März 1625 und fand einige Tage später, am 2. April, seine letzte Ruhestätte neben dem Altar des Hl. Johannes und Hl. Paulus im Dom zu Münster.

Petrus-Kapelle im Nordturm

Die untere Kapelle des Nordturmes ist dem Patronat des heiligen Petrus anvertraut und liegt 75 Zentimeter unterhalb des Flurs des Westquerschiffs und restlichen Doms. Sie beherbergte höchstwahrscheinlich seit dem 14. Jahrhundert zusätzlich die Schatzkammer. Dazu war der Zugang vom Westquerschiff her durch eine Wand mit zwei Türen abgeschlossen, von denen die südliche durch einen schmalen Gang zur Kapelle selbst führte und die nördliche den Zugang zur Schatzkammer gewährte, die vermutlich im Mauerwerk untergebracht war.

Ab dem 15. Jahrhundert wird der Nordturm zusätzlich als Armarium erwähnt, das heißt als Aufbewahrungsort der heiligen Schriften. Diese Funktion behielt er vermutlich bis ins Jahr 1859, bis das Domkapitel am 1. März 1859 die Entfernung der Trennwand zwischen Querschiff und Kapelle anordnete. Während seiner Zeit als Schatzkammer beherbergte er nicht nur den Münsterschen Domschatz, sondern vom 21. November 1793 bis zum 27. März 1794 auch den Kölner Domschatz, der vor den Franzosen nach Münster in Sicherheit gebracht wurde.

Nach einem Beschluss vom 21. Dezember 1870 wurde das Taufbecken in die Petrus-Kapelle verlegt. Dazu wurde sie zusätzlich mit den Landsbergschen Eisengittern verschlossen, die zuvor den Zugang zum Alten Chor und der darin befindlichen Orgeltribüne abschlossen.

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Nordturm schwer beschädigt, wobei die oberen zwei Geschosse teilweise eingestürzt sind. Während des Wiederaufbaus wurden die entsprechenden Stockwerke sowie das Dach wiederhergestellt. Gleichzeitig wurde das Innere des Turms renoviert, wobei die Petrus-Kapelle wieder zur Schatzkammer umgebaut wurde. Nach der Fertigstellung der neuen Domschatzkammer nördlich des Kreuzganges im Jahre 1981 zog der Domschatz nach dorthin um.

▲ Eines der eindrucksvollsten Kunstwerke im St. Paulus-Dom zu Münster war die von dem 1799 in Münster geborenen und in Rom lebenden Bildhauer Theodor Wilhelm Achtermann gestaltete Marmorpietà, die er 1849 fertigte. Sie wurde im Krieg schwer beschädigt. Danach wurden lediglich die Köpfe aufbewahrt, die sich heute in der Domkammer befinden, der Rest der Pietà wurde zerschlagen. Eine farbige hochqualitätsvolle Tonkopie, die von der Bruderschaft des Campo Santo Teutonico 1972 gestiftet wurde und gleich nach Fertigstellung der Marrnorpietà 1849 entstanden war, gibt noch heute etwas von der Ausstrahlung dieses hochverehrten Kunstwerkes wieder. Die nach vorne gebeugte Maria ist in Kniestellung dargestellt. Sie hält den Christuskörper, der sich weit ausgebreitet über dem Kalvarienberghügel erstreckt, mit zartem Gestus vor sich. Seitlich sind die Dornenkrone und die Nägel abgelegt. Maria ist mit einem roten Kleid, einem weißen Kopf- und Kinntuch sowie einem blauen Mantel bekleidet, der vorne von einer Agraffe gehalten wird. Maria blickt nach vorne gebeugt auf das Haupt des verstorbenen Christus, während sich ihr Mantel zu den Seiten ausbreitet – gleichsam eine Hintergrundfolie für den Verstorbenen bildend. Besonders eindringlich ist der Christuskörper gestaltet. Ein weit herabgeführtes Lendentuch bedeckt den Schoß, die Beine sind seitlich übereinandergelegt, während der Oberkörper über der eingeknickten linken Seite nach oben gerichtet ist und dem Betrachter im Dreiviertelprofil erscheint. Während sein rechter Arm, dessen Oberarm von Maria erfasst wird, locker herabhängt, wird die andere Hand von Maria wie präsentierend hochgehalten. Das Haupt des Christus liegt auf seiner rechten Schulter. Der Körper ist auf diese Weise besonders malerisch aufgefasst, das im Tode verklärte Antlitz des Christus berührt den Betrachter unmittelbar. Besonders eindringlich ist die Beziehung zwischen Maria und dem verstorbenen Christus im trauernden Blickgestus Mariens ausgedrückt. Durch die prägnante, aber im Detail klassizisierende glatte Durchbildung der Körperlichkeit Christi und die sanft und elegisch wirkenden Köpfe ist hier ein ganz besonderes Andachtsbild im Stile der Nazarener entstanden.

Grabplatten

An den Wänden des Domes sind bronzene Wappen und Ahnenschilde des 16. bis 18. Jahrhunderts mit Blattgirlanden-Schmuck angebracht. Sie stammen von Grabplatten, die bis zum 19. Jahrhundert viele Bereiche des Dombodens bedeckten. Diese Grabplatten zeigten zumeist in der Mitte das Allianzwappen der Eltern des Verstorbenen und an den Ecken die vier Wappen der Großeltern.

Grabplatte Schmising - Wendt

Unter den Grabplatten ist eine der bedeutendsten die Grabplatte des am 27. März 1684 verstorbenen bischöflichen Schatzmeisters Matthias Korff, genannt Schmising, die direkt auf die Sandsteinwand appliziert ist, sodass - anders als bei der Grabplatte des Bischofs von Hoya - ein Zusammenspiel von gelbem Sandstein und schwarzer Bronze entsteht. Während die äußere Rahmung durch Bronzeleisten mit einer Inschrift auf den Verstorbenen geschmückt ist, erscheint in der Mitte das von einem Blütenschmuck und Lorbeerkranz umrahmte Doppelwappen Schmising-Wendt (Eltern) über dem schwebend zwei Engel, die einen Kelch mit der Hostie präsentieren, zu sehen sind. Die Wappen der Großeltern sind an den Ecken angebracht.

Matthias Korff condictus Schmising ex Tatenhausen hui cathedralis ecc canonic gef Thesaurarius duorum episcorum ef principum Christophori Bernardi ef Ferdinandi anno 1681 27 Marty obit sec non serenissimi electoris coloniensis Maximiliani Henrici udt episcopi monasteriensis consiliarius intimus et provincialis präposit in Wildeshausen ef domin Schoneflet aetatis sua annorum 63 mensium 7 die rum 3 cuius anima aeterna pace fruatur. Amen

VATER: Heinrich von Korff gt. Schmising zu Tatenhausen, (1583-1665), Domherr in Minden

MUTTER: Sybilla von Wendt zu Holtfeld, (1589-25.08.1666)

1632 Dompräbende in Münster

1641 Niedere Weihen, Subdiakonatsweihe, Officium Gassel,

1644 Dompräbende in Hildesheim,

1645 Diakonatsweihe,

1649 Studienreise nach Rom,

1650 Domkantor

1652 Priesterweihe, Obedienz Lembeck Archidiakon von Vreden

1654 Domküster (Münster)

1654-1663? Geheimer Rat und Kriegsrat

1655 Mitglied der Catharinenbruderschaft,

1663-1673 Domdechant

1669-1684 Inhaber von Schöneflieth; Berater und Diplomat des Fürstbischofs Christoph Bernhard von Galen,

1674 Eintritt in die Liebfrauen-Bruderschaft an der St. Aegidii-Kirche

Grabplatte des Fürstbischofs Johann von Hoya

Besonders eindrucksvoll ist die Grabplatte des Bischofs von Hoya, die inschriftlich in seinem Todesjahr 1574 entstand. Die differenziert durchgebildete Figur des Bischofs ist mit Albe, Tunika, Kasel und Mitra bekleidet, während das Haupt auf einem Kissen liegt, das an den Ecken mit Quasten ausgestattet ist. Der Bischof hat die Hände betend zusammengelegt, unter seinem rechten Arm hindurchgeführt ist ein Bischofsstab. Die Figur lässt sich gut vergleichen mit dem Relief des Bischof Rembert von Kerssenbrock im Dom zu Paderborn.

Von besonderer Qualität ist die Ornamentik des Epitaphs. Die Figur ist gleichsam in eine Nische eingebettet. Über zwei Wappen steigen kannelierte Säulen mit Akanthus- und Blütenschmuck auf, die einen mit Zahnschnitt und Blattwerk ornamentierten Bogen tragen. Eindrucksvoll ist die Renaissanceornamentik des oberen Mittelteils, wo aus einer Blattmaske mit Augen und Nase Blüten und Ranken entwachsen und die Maske umspielen. In den Ecken der reichen Ornamentfläche sind die Wappen der Fürstbistümer Münster links und Osnabrück rechts zu erkennen. Diese subtile, reich differenzierte Ornamentik aus grotesken Elementen und Rankenwerk zeugt von der hohen Qualität der Gießkunst und einem bedeutenden Künstler, der vielleicht auch unter Nutzung von Vorlagen aus Ornamentbüchern die Gestaltung geschaffen hat. Bischof Johann von Hoya war von 1566 bis 1574 Bischof von Münster, Osnabrück und Paderborn. Angeregt durch die Beschlüsse des Trienter Konzils, vertrat er die neuen Reformgrundsätze, ließ aber auch die konfessionelle Ausgleichspolitik des Augsburger Religionsfriedens nicht unberücksichtigt. Unter seiner Regentschaft wurden erstmals nach Vorbild des Erzbischofs von Mailand, Karl Borromäus (1560-1584), jährliche Hirtenbriefe aufgesetzt. Von seinem Kanzler Steck ließ er die Justizreform des weltlichen Hofgerichts, die bereits sein Amtsvorgänger begonnen hatte, fortführen.

Doppelepitaph der Domherren Balthasar und Melchior von Büren

Das Epitaph zeigt in zwei Reliefszenen die Anbetung der Hirten und die Anbetung der Könige. Die Szene der Anbetung der Könige mit den beiden Königen Balthasar und Melchior bezieht sich auf die Verstorbenen, deren Namenspatrone sie darstellen. Besonders prächtig sind die mehrteiligen Konsolen, die Friese aus pyrarnidalen Quadern, die Zahnschnitt- und Eierstabfriese, der Fruchtbandfries zwischen den Konsolen sowie die Akanthusrahmung der Reliefs. Die Inschriften weisen die beiden Sterbedaten 1583 (Balthasar) und 1589 (Melchior) von Büren auf. In der Szene mit der Anbetung der Hirten sind rechts die Hirten zu erkennen, die von einem Engel zu dem neugeborenen Christuskind geleitet werden. Auf der linken Reliefseite windet sich die Gestalt eines weiteren Hirten um eine Säule. Auf der Säule steht eine Gestalt, die vermutlich den Kaiser Augustus darstellen soll und sich gen Himmel zu einer Engelsschar wendet. Interessant ist die Szene der Anbetung der Hirten auch deshalb, weil der Stall mit seiner Architektur zugleich als Davidspalast gedeutet werden kann. Ein weiteres Detail ist eine nackte, liegende Gestalt, womöglich Adam, auf dem Dach des Stalles. So wird Christus hier auch zugleich als der neuer Adam interpretiert. In der Szene der Anbetung der Könige ist das Geschehen ebenfalls in bewegten Haltungen präsentiert. Die Könige, die anbetend zum Christuskind kommen, sind als die drei Menschenalter und die drei Kontinente zu interpretieren, die hier dem Christuskind huldigen. Die schlichte Gestaltung der Reliefs wird begleitet von der hoch qualitätvollen Renaissancearchitektur. Die am unteren Teil ornamentierten Renaissancesäulen sind kanneliert, sie tragen ein kräftiges Gebälk mit Konsolen und einem Löwenkopf im Zentrum, wo prächtig und selbstbewusst die Wappen der Verstorbenen auftauchen, zwischen denen in Nischen Petrus und Paulus zu erkennen sind. Das Leben der beiden Verstorbenen beschreiben die Inschrifttafeln im unteren Teil, die von Rollwerk und weiteren Renaissanceornamenten verziert sind.

lm Chor des Domes hängt der Radleuchter mit einem Durchmesser von drei Metern. Wenn seine 55 Kerzen entzündet sind, bietet er einen imponierenden Anblick. Seine Kreis-Form als Speichen-Rad symbolisiert das Ewige, Unvergängliche, Vollkommene. Radleuchter stellen den Betrachtern meist das Bild des himmlischen Jerusalems vor Augen. Der münstersche Radleuchter ist in Form eines Rosenkranzes gestaltet - 50 goldene Rosen sind zu sehen, dazu fünf Engel, die die fünf Wunden Christi aufzeigen. Davor das Triumphkreuz von 1270/80. Es zeigt Jesus nicht als leidenden Herrn, sondern als König und ewigen Hohenpriester.

Triumphkreuz

1973 beschloss das Domkapitel zu Münster, das im Domkreuzgang museal aufbewahrte monumentale Kreuz mit dem Gekreuzigten in gegürtetem Ärmelgewand für den Hochchor des Domes als zentrales Werk und Symbol der christozentrischen Verkündigung der Kirche einzusetzen.

Das Werk befand sich damals in einem seht desolaten Zustand: Die Balkenenden des Kreuzes gingen ganz verloren, auch der obere vertikale Kreuzbalken. Der Eichenholz-Korpus des Gekreuzigten war durch starke Rissbildungen entstellt. Zwei aus den Jahren 1905 und 1973 stammende Fotografien haben diesen Zustand des Werkes anschaulich bewahrt. Auf diesen Aufnahmen ist deutlich zu sehen, dass das Kreuz aus drei Balken und der Korpus aus fünf Teilen (aus dem Oberkörper mit dem Kopf, den beiden Armen, dem Unterkörper und dem Block mit den Füßen auf dem Suppedaneum) zusammengesetzt waren.

Durch Feuchtigkeit und Fäulnis war die Oberfläche des Ärmelgewandes nur geringfügig in Mitleidenschaft gezogen, etwas stärker an der linken Stirnhälfte des Hauptes des Gekreuzigten. Die Restaurierung des Werkes erfolgte 1973/74 in der Werkstatt der Firma Ochsenfahrt in Paderborn.

Die Gestalt des gekreuzigten Christus erscheint hier in hieratischer Symmetrie. Kopf, Rumpf, Beine und Füße sind vertikal gerichtet, die Arme wagrecht ausgebreitet. Den Körper bedeckt eine lange, durch rillenförmige Parallelfalten gegliederte Ärmeltunika. Die Füße auf dem Suppedaneum sind nicht genagelt. Die Nägel in den offenen Handtellern sind als "Attribute des Gekreuzigtseins" zu betrachten. Die offenen Augen des ernsten bärtigen Hauptes sind zum Betrachter gerichtet. Diese Darstellung Christi geht auf die "Geheime Offenbarung" Johannes des Evangelisten zurück.

Die Krone und das Ärmelgewand, die tunica manicata, wie die priesterliche Albe, weisen symbolisch auf das göttliche Leidbild hin, auf den Christus triumpham, der zugleich König und Priester ist (Rex et Sacerdos), König des Himmels und ewiger Hohepriester "nach der Priesterordnung des Melchisedek" (Hebräerbrief 7,1 -28). Sein Kreuz ist gleichermaßen Zeichen der Passion und Unterpfand des Heiles, Zeichen der Parusie (Mt 24.30). Der Gürtel (cingulum) seines Gewandes mahnt symbolisch auch zur Enthaltsamkeit, wie Johannes sagt: "gürtet sich Jesus selbst den Sklavengurt um" (Joh 13,4f.).

Das Triumphkreuz (1270/80) zeigt Jesus nicht als leidenden Herrn, sondern als König und ewigen Hohenpriester.

Hauptaltar

Der Hauptaltar: Am Altar (1956 geweiht) in der Ostvierung wird die Eucharistie (Abendmahl) gefeiert. An der Vorder- und Rückseite sind Statuen der Gottesmutter und der Apostel zu sehen; sie stammen aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts.

Ursprünglich befand sich hier im Chorhaupt der barocke Hochaltar, der als großer Reliquienschrein mit gemalten und geschnitzten Flügeln (Adrian van den Boegart, Gerhard Gröninger 1619-1622) geschaffen wurde (Reliquiare heute in der Domkammer). Dieser Hochaltarschrein befindet sich heute im historisch ältesten Bauteil, dem Westchor.

Hauptorgel

Blick auf die Orgel im südlichen Ost-Querhaus

▲ Hauptorgel

Die Hauptorgel des Doms zu Münster stammt von Orgelbau Johannes Klais (Bonn) und vereinigt sozusagen drei Generationen des Orgelbaus in sich. Gehäuse und Spieltechnik entstanden 1987 im Zusammenhang mit der vorhergehenden Renovierung des gesamten Doms. Hingegen wurde der größte Teil des Pfeifenmaterials, also der klanglichen Substanz, aus der Vorgängerorgel entnommen. Diese war 1956 in einer Kammer im Stephanuschor über dem Kapitelsaal installiert worden. Mit dem neuen Gehäuse wurde auch die Aufstellung verändert: die heutige Orgel steht im Johanneschor in Bodennähe; diese Aufstellung ermöglicht dem Organisten vor allem engen Kontakt zum liturgischen Geschehen und die Begleitung des Chores. Hierfür steht auch noch ein fahrbarer elektrischer Spieltisch zur Verfügung, von dem aus die Register des 1. Manuals angespielt werden. Die Prospektgestaltung der Orgel stammt von Prof. Elmar Hildebrandt und Theodor Heiermann in Zusammenarbeit mit Dietmar Schmitz. Die Ornamentik wie auch die dezente Farbgebung sind angelehnt an die Kapitelle und Verzierungen der GewöIberippen des Domes. Der Kuckuck, der den Prospekt ziert, schlägt mit den Flügeln und lässt dazu den arttypischen Ruf erklingen. 2002 wurde die Hauptorgel gründlich – auch klanglich - überholt; außerdem wurden einige Register ausgetauscht. Eine erneute Überholung erfolgte im Sommer 2014.

Kreuzwegstationen

▲ 1995/96 schuf der Düsseldorfer Künstler Bert Gerresheim für die Nischen der Chorschrankenwände im Chorumgang des Domes 15 Kreuzwegstationen. Die 15 vollplastischen Bronzegruppen zeigen in sensibler und dabei doch eindringlich pathetischer Darstellungsweise die Stationen des Kreuzweges Christi, wobei Gerresheim in das Passionsgeschehen Menschen unserer Zeit und Persönlichkeiten der Bistumsgeschichte mit einbezieht. So tauchen unter anderem der selige Karl Leisner, Schwester Maria Euthymia, Niels Stensen, Anna Katharina Emmerick, Clemens August von Galen, Papst Johannes Paul II. und Mutter Theresa auf, die in das Geschehen eingebunden sind.

Friedensmadonna

Grabmal des Fürstbischofs Friedrich Christian von Plettenberg

Auf der Westseite gegenüber befindet sich das ebenfalls prachtvoll gestaltete Grabmal des Fürstbischofs Friedrich Christian von Plettenberg, wohl das letzte Werk des Bildhauers Johann Mauritz Gröninger aus den Jahren zwischen 1706 und 1708.

Johannes Wilhelm Gröninger (*1675/77 in Münster; †1724 in Billerbeck) war ein deutscher Bildhauer des Spätbarock, der vor allem in Westfalen wirkte. Johann Wilhelm war der Sohn von Johann Mauritz Gröninger. Nach dem Tod des Vaters, von dessen Stil er beeinflusst war, übernahm er dessen Werkstatt. Darüber hinaus zeigen seine Werke schon deutliche Anzeichen des eleganten, zierlichen Rokokos. Nach seiner Wanderschaft ließ Gröninger sich zwischen 1701 und 1704 in Münster nieder und arbeitete zunächst mit dem Vater zusammen (Altäre im Trierer Dom, 1701/03), um 1709/10 zog er nach Billerbeck um. Seine wichtigste Arbeit war die Vollendung des Grabmals Ferdinands von Plettenberg († 1712, Münster, St. Paulus-Dom, Johanneschor) in der Nachfolge seines Vaters. Dazu kommen der Gerdemann-Altar aus dem Jahr 1722 im Münsteraner St. Paulus-Dom sowie Brückenplastiken und Gartenplastiken in Alabaster, Stein und Holz. Im Jahr 1721 fertigte er antike Götterfiguren für das Schloss Nordkirchen an. Vier Statuen der Kirchenväter Hieronymus, Ambrosius, Augustinus und Gregor der Große schuf er ursprünglich für die Kapelle der Burg Hülshoff an. Ihr Auftraggeber, Heinrich Johann I. Droste zu Hülshoff (1677–1739) stiftete sie für die ►Kirche St. Pantaleon (Roxel), wo sie sich noch befinden.

Nach 18-jähriger Regierungszeit starb Fürstbischof Friedrich Christian von Plettenberg am 5. Mai 1706. Aus dem folgenden Jahr sind erste Rechnungs-Bucheintragungen zur Errichtung eines Epitaffiums zu seinem Gedächtnis überliefert. Der Gedanke der Erstellung eines Grabmonumentes geht jedoch auf ihn selbst zurück. Zur Sicherung seines Nachruhmes hatte er bereits 1702 in den Planungen für die Hochchorausstattung mit sechs großen Chorschrankenreliefs und einem schwarz-weißen Marmorboden zugleich die Anfertigung seines Grabmales vorgesehen. Möglicherweise sind somit erste Skizzen, etwa für die Porträtfigur Plettenbergs, noch zu seinen Lebzeiten entstanden. Der schwarze Marmor wurde wohl – ähnlich wie beim Galen-Grabmal – über Zwolle in Amsterdam eingekauft. So ist im Ausgabenbuch am 15. April 1709 vermerkt für "3 kasten schwartzen Marmorstein in usum epitaphij für fracht von Schwoll bis Münster, 15 Rt., 14 Sch". Mehrere undatierte Eintragungen nach dem 28. Juni 1709 belegen als Restzahlungen die Fertigstellung des Epitaphs. Damit konnten auch die Fassungsarbeiten 1709 vorgenommen werden.

Besonders wichtig war dem Menschen im Mittelalter die Erlangung des ewigen Seelenheils. Die Stiftung der zahlreichen kostbaren Epitaphien (Grabdenkmäler), und Altäre, die die Wände des Langhauses im Süden und Norden und auch die Pfeiler schmücken, weisen eindringlich auf diesen Gedanken hin. Zumeist zeigen sie kniend den Stifter, der in das heilige Geschehen eingebunden ist und zugleich sozusagen ewig in der Liturgie des Domes mit präsent ist.

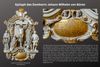

Epitaph des Kanzlers (Guilielmo) Wilhelm Steck

Eines der wenigen Epitaphien für einen weltlichen Verstorbenen ist das Epitaph des Wilhelm Steck, der 1581 starb. Er ist somit einer der wenigen im Dom bestatteten Laien. Wilhelm Steck, der in Frankreich und Italien studiert hat, wurde in Bonn mit 27 Jahren Doktor der Rechte. Er diente als Jurist (Kanzler bzw. Vizekanzler) unter Karl V. und Kaiser Ferdinand I. sowie unter den münsterischen Bischöfen Bernhard von Raesfeld und Johannes von Hoya.

Er starb mit 52 Jahren, 3 Monaten und 8 Tagen im Frühjahr 1581 an einer Lungenentzündung.

Das Epitaph kann dem Künstler Hans Lake zugeschrieben werden. Es befindet sich im Nordarm des Ostquerhauses an der Westwand. Zwei konisch zulaufende Hermenpilaster mit einem männlichen und einem weiblichen Kopf, Beschlagwerk und Löwenköpfen sowie Roll- und Blattwerk und Diamantquader zieren die Rahmen dieses Epitaphs, das eine umfangreiche Inschrift auf den Verstorbenen enthält.

Steck, Wilhelm, J.U.D.

* Emmerich 1527

+ Münster 1581

im Stephanschor des Doms St. Paul zu Münster

KOHL, Bistum Münster. Die Diözese. S. 179-180:

Die Kanzler . . . Wilhelm Steck, Dr. jur., aus Emmerich, wirkte sieben Jahre als Beisitzer am Kaiserlichen Reichskammergericht, bevor er 1562 kommissarisch zur Leitung der münsterischen Kanzlei berufen wurden. Die Bestallung als Kanzler erhielt er am 20. Januar 1564 und zeigte am 17. November d. J. seine demnächstige Ankunft in Ahaus an.

KOHL, Bistum Münster S. 228: [1663] ...

Die damalige Berufung des Reichskammergreichts-Assessors Dr. Wilhelm Steck, aus einer klevischen Adelsfamilie stammend, zum Kanzler des Fürstbistums Münster erfolgte wohl mit dem Gedanken, die erforderliche Reform des Finanzwesens im Stift in Gang zu bringen. Steck machte sich bis zu seinem Tode (1581) denn auch einen Namen auf diesem Gebiet und bei der Reform des Gerichtswesens.

Epitaph des Domherrn Johann Wilhelm von Büren

▲▼ Epitaph des Domherrn Johann Wilhelm von Büren (* 14. Januar 1643; † 2. September 1680)

Hier sieht man das große Epitaph des Domherrn Johann Wilhelm von Büren, das der Bildhauer Wilhelm Heinrich Kocks 1680 in der Zeit des Hochbarock schuf. Das Epitaph zeigt im unteren Bereich eine Inschriftkartusche, über der sich die Standfläche der Figuren von der Seite zur Mitte hin aufbiegt. Cherubsköpfchen, reiche Voluten und Blütengebilde an den Seiten umrahmen die Inschriftkartusche. Im Giebelbereich ist das Wappen des Domherrn angebracht.

Johann Wilhelm von Büren wurde als Sohn des Melchior Dietrich von Büren (Gerichtsherr zu Mengede) und dessen Gemahlin Sibylla Torck geboren. Am 24. Oktober 1662 kam er zum Studium am Collegium Germanicum in Rom. Im April 1663 erhielt er eine Dompräbende in Worms und wurde nach päpstlicher Provision am 25. Juli 1664 für das Kanonikat des verstorbenen Domherren Johann Wilhelm von Sintzig präsentiert. Einen Monat später nahm er die Präbende in Besitz. Im Februar 1666 verließ Johann Wilhelm das Collegium Germanicum als Diakon. Am 14. Januar 1675 kam er nach der Dimission des Johann Wilhelm von Nesselrode in den Besitz des Archidiakonats Winterswijk. Die Wahl zum Domkellnereiassessor nach dem Tode des Hermann von Galen fiel auf den 25. Januar 1675.

Rundgang durch den Chorumlauf

Ein Rundgang durch den Chorumlauf führt vorbei an den „Galenschen Kapellen“. Auf die Maximus-Kapelle mit dem Sebastian-Altar aus dem Jahr 1588 folgt die Ludgerus-Kapelle mit der Grabstelle des Kardinals Graf von Galen (1878-1946). Graf von Galen hatte während des Nationalsozialismus in seinen Predigten in St. Lamberti und der Überwasserkirche öffentlich gegen die Tötung des so genannten „lebensunwerten Lebens“ Stellung bezogen. Sein Mut trug ihm den Beinamen „Löwe von Münster“ ein. 1951 schuf Edwin Scharff die Büste des Kardinals, die der Kapelle gegenüber aufgestellt ist.

Der sich anschließenden Joseph-Kapelle mit dem beeindruckenden Barockgrab des Fürstbischofs Christoph Bernhard von Galen, das Johann Mauritz Gröninger geschaffen hat, folgt die schon 1512 erbaute Kapelle mit einem Relief von Johann Brabender, welches die Anbetung der Heiligen Drei Könige darstellt. Die moderne Verglasung der Kapellenfenster und des Chorumgangs wurde von Georg Meistermann geschaffen und orientiert sich an Motiven aus dem Buch des Propheten Daniel. Folgt man dem Chorumgang weiter, gelangt man in den Nordflügel des Ostquerhauses.

Ursprünglich war der Chorbereich durch einen Lettner und seitliche Chorschranken (Reliefs heute in der Domkammer) als eigene kleine Architektur innerhalb des Domes vom übrigen Raum abgetrennt.

Grabstätte des Christoph Bernhard von Galen

▲ Marmor und Alabaster, Grabstätte des Christoph Bernhard von Galen

Am 19. September 1678 starb der münsterische Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen (reg. seit 1650) in seiner Residenz Schloss Ahaus. Am 3. November fand in der Domkirche in Münster das feierliche Leichenbegängnis zu Ehren des verstorbenen Fürsten statt. Wenige Tage nach den Feierlichkeiten, am 7. November 1678, schlossen die Testamentsexekutoren mit dem jungen Hofbildhauer des Fürsten, Johann Mauritz Gröninger (Paderborn 1651/52-1708 Münster), einen Vertrag über ein Grabmal, "dessen districtur von besten schwartzen marmor, die bildthauereyen aber von besten Northaußern alabastern sein solle".

Als Ort für seine Grabstätte hatte Christoph Bernhard von Galen schon zu Lebzeiten die St. Josephskapelle, die östlichste der Galenschen Kapellen am Dom zu Münster, ausgewählt. Mit dem Bau der Kapellen am Chor hatte der Fürstbischof bereits 1663 auf Grund eines Gelübdes beim Sieg über die Stadt Münster (1661) begonnen. 1677 hatte Gröninger für Altäre und sonstige Bildschnitzereien im Rahmen der reichen Kapellenausstattung erste Gelder erhalten. Das Grabmal wurde, wie im Vertrag vorgeschrieben, im wesentlichen 1679 fertig gestellt. Es lässt sich belegen, dass mit den Arbeiten für das Grabmal allerdings zu Lebzeiten des Fürsten begonnen wurde.

Seitenaltar - Mesum - Anbetung der Könige

▲▼Durch eine Schenkung kamen im Jahr 1699 zwei Retabel aus dem Dom zu Münster nach Mesum. Sie bildeten zwei Seitenaltäre in der durch den wuchtigen Hochaltar schon recht engen Apsis der Kirche. Die Arbeiten aus der Werkstatt von Johann Brabender (genannt Beldensnyder = Bildschneider) stellten die Bekehrung Pauli und die Anbetung der Hl. Drei Könige dar. Erstes Werk befindet sich heute in der Domkammer zu Münster, letzteres in der Kreuzkapelle des Domes.

Stephanusaltar / Epitaph des Domdechanten Heidenreich von Letmathe

▲ Heidenreich von Letmathe (* um 1570; † 25. September 1625) war ein römisch-katholischer Geistlicher und Domdechant in Münster.

Heidenreich von Letmathe entstammte der westfälischen Adelsfamilie von Letmathe. Er war der Sohn des Temmo von Letmathe zu Langen (1530–1588) und dessen Gemahlin Jaspara Droste zu Vischering. Sie war die Tochter des Heidenreich Droste zu Vischering. Sein Bruder Franz (1575–1638) war Subdiakon und Domherr in Münster, Johann ebenfalls.

Am 6. Oktober 1592 kam Heidenreich in den Besitz einer Dompräbende, nachdem der Domherr Wilhelm Ketteler verzichtet hatte. Zuvor hatte sein Bruder Johann vergeblich versucht, ihn in den Besitz der Präbende des Domherrn Melchior von Büren zu bringen. Die Weihe zum Subdiakon fiel auf den 24. September 1594. Am Tag zuvor hatte er die Niederen Weihen empfangen. Nach dem Tode des Domdechanten Arnold von Büren wurde eine Neuwahl erforderlich, bei der sich die Domkapitulare am 17. Februar 1615 für Heidenreich entschieden. Seinen Amtseid leistete er am 9. März und nahm die Domdechanei in Besitz. Im Jahr zuvor war er bereits im Besitze der Domdechanei in Paderborn. Er hatte große Schwierigkeiten, gegen das Konkubinat der Domherren vorzugehen. Diese musste er wiederholt zu einem gesitteteren Lebenswandel ermahnen und zum regelmäßigen Besuch des Gottesdienstes anhalten. Sein Vorgänger Arnold von Büren hatte sich mit den gleichen Problemen zu beschäftigen. Im Juli 1619 hatte er die Absicht geäußert, aus gesundheitlichen Gründen auf das Amt zu verzichten. Auf Drängen des Domkapitels blieb Heidenreich doch noch im Amt.

Epitaph des Domherrn Jodokus Droste zu Senden

▲ Jobst Droste zu Senden (* unbekannt; † 1594) war Domherr in Münster und Vizedominus.

Jobst Droste zu Senden war der Sohn des Joachim Droste zu Senden und Loburg und dessen Gemahlin Anna Nagel. Er war in den Jahren 1582 bis 1587 Kanoniker in St. Mauritz in Münster und später Vizedominus. Vor 1593 kam er in den Besitz einer Dompräbende, auf die er am 10. August 1593 zu Händen des Turnars Wennemar von Aschebrock verzichtete. Am 20. März 1588 begleitete Jobst seinen Bruder Melchior (Komtur des Johanniterordens) nach einer Hochzeitsfeier auf seinem Heimweg, als dieser von den Domherren Bernhard von Oer und Johann von Westerholt hinterhältig angegriffen und durch Messerstiche tödlich verletzt wurde. Vorausgegangen war ein Streit im Hof des Erbmarschalls Morrien, bei der viele Adelige und Domherren anwesend waren. Der Domherr Johann Torck geriet zunächst verbal mit dem Domherrn Bernhard von Oer in einen Streit. Dieser eskalierte und wurde zu einer Massenschlägerei, in deren Verlauf Melchior eingriff und von Oer zurechtwies. Dadurch fühlte er sich gekränkt und sann auf spätere Rache, die mit dem Mord endete. Auf der Grundlage eines gerichtlichen Vergleiches (unterzeichnet durch Fürstbischof Bernhard von Raesfeld 1558) stand es der Stadt Münster zu, straffällig gewordene Geistliche bis zur Übergabe an die Gerichtsbarkeit des Bischofs gefangenzusetzen, allerdings nur in „gelinde Haft“. Der damalige Ratsherr Bernhard II. von Droste zu Hülshoff drang in das Kapitelhaus ein und bewirkte durch sein energisches Auftreten, dass die beiden Mörder ausgeliefert wurden.

Auferweckung des Lazarus 1546

Epitaph des Domherrn Engelbert von Beverförde

▲ Bernhard Engelbert von Beverförde zu Werries (* 1608; † 12. Juni 1690) war ein katholischer Priester, Domkellner und Assessor der Landes-Pfennigkammer.

Als Sohn des Johann Christoph von Beverförde zu Werries († 1626) und seiner Gemahlin Kiliana von Brabeck zu Brabeck wuchs Bernhard Engelbert zusammen mit seinen drei Schwestern und drei Brüdern – Johann Bernhard und Christoph waren Domherren in Münster und Speyer – in der uralten westfälischen Adelsfamilie von Beverförde auf. Sein Bruder Johann Friedrich († 31. August 1670) war Stammherr und mit Ida Maria von Plettenberg verheiratet. Sie war eine Schwester des Fürstbischofs. Deren Sohn war Bernhard Engelbert Christian von Beverförde-Werries, hoher Beamter im Hochstift Münster. Ihr Enkel Friedrich Christian wurde auch der „tolle Werries“ genannt.

Nach dem Studium in Siena wurde Bernhard Engelbert im Jahre 1626 Domherr in Münster und hatte ein Jahr zuvor die Tonsur erhalten.

Am 1. Juni 1635 empfing er die Niederen Weihen und am Tage darauf wurde er zum Subdiakon geweiht. Am 3. April 1645 erhielt er die Obedienz Ostenfelde und am 18. April 1650 das Archidiakonat in Beckum. Er wurde mit den Höfen Wabelenhove im Kirchspiel Ottmarsbocholt und Beckhove im Kirchspiel Seppenrade belehnt. Im Jahre 1658 wurde er zum Assessor der Domkellnerei ernannt. Bernhard Engelbert trat im Jahre 1658 in die Liebfrauen-Bruderschaft an der St.-Aegidii-Kirche in Münster ein. Am 24. November 1666 war er Assessor der Pfennigkammer und erhielt am 9. Juli 1667 die Diakonatsweihe. Im Juli 1669 wurde er Domkellner und am 28. September 1685 Domsenior. Er war außerdem Senior der Kollegiatkirchen zu Dülmen und Beckum.

Er ist im Dom zu Münster begraben. Sein Epitaph befindet sich im Gang unter der Orgel.

Epitaph des Dompropstes Theodor Anton von Velen

▲ Dietrich Anton von Velen (* 29. September 1643 in Meppen; † 3. Oktober 1700 in Velen) war Dompropst im Domkapitel Münster.

Als Sohn der Eheleute Dietrich von Velen (1591–1657) und Katharina Sophia von Wendt (1610–1647) geboren, entstammte Dietrich Anton der uralten westfälischen Adelsfamilie von Velen. Diese wurde am 14. Februar 1667 in den Reichsfreiherrenstand erhoben. Er war das jüngste Kind. Seine Schwester Maria Alexandra (1636–1675) war mit Freiherr Otto Werner Waldbott von Bassenheim verheiratet. Sein Bruder Hermann Matthias war Amtsdroste in Meppen.

Im Jahre 1664 erhielt Dietrich eine Dompräbende in Minden und Papst Alexander VII. verlieh ihm auf Bitten des Fürstbischofs Christoph Bernhard von Galen am 13. Oktober 1666 ein Domkanonikat in Münster. Dieses war nach dem Tod von Johann Heidenreich von Vörde vakant geworden. An der Sorbonne in Paris machte er sein Vorstudium. Am 10. Februar 1667 erhielt er die Dompräbende, nachdem er auf die Geschlechter Velen, Wendt, Horst und Reuschenberg aufgeschworen hatte. Einige Monate später, am 4. Juni 1667, wurde er zum Subdiakon geweiht. Am 5. März 1669 verlieh ihm der Fürstbischof das Vizedominat und ernannte ihn zum Geheimen Rat, ausgestattet mit wichtigen diplomatischen Aufgaben. Dabei haben die verwandtschaftlichen Verbindungen – Dietrichs Bruder Hermann war mit Margaretha von Galen (Nichte des Fürstbischofs) verheiratet – sicherlich eine Rolle gespielt. Nach der Eroberung der östlichen Niederlande verlieh ihm der Bischof im Jahre 1673 die Propstei Oldenzaal. 1680 erhielt er das Oblegium Averholthausen und am 24. Juli 1684 wurde er Inhaber der Burg Schöneflieth. Die Ernennung zum Wirklichen Geheimen Kriegsrat und Hofrat fiel auf den 14. September 1680. Am 1. Juli 1699 wurde er zum Dompropst gewählt. Hierüber entwickelte sich ein Streit mit dem Papst, der den Domherrn Wilhelm Franz Freiherr von Nesselrode für dieses Amt vorgesehen hatte. Vor der Beilegung dieses Konfliktes starb Dietrich am 3. Oktober 1700 im Schloss Velen.

Dietrich war als guter Gesellschafter – un homme de plaisier – und als leidenschaftlicher Jäger bekannt.

Epitaph des Domdechanten Theodor von Schade

▲ Die Taufe Christi im Jordan: Johannes der Täufer gießt Wasser auf das Haupt Christi; der Heilige Geist senkt sich herab.

Eines der schönsten Epitaphien befindet sich am westlichsten Pfeiler des nördlichen Seitenschiffes. Es ist das nach Osten gerichtete Epitaph des laut Inschrift 1521 verstorbenen Dechanten Theodor von Schade, das 1534 im Bildersturm der Wiedertäufer zerstört und 1540 von Johann Brabender neu geschaffen wurde.

Das Epitaph, das seitlich von zwei schlanken Pilastern mit Blumenkandelabern verziert ist, zeigt als Hauptthema die Taufe Christi im Jordan, begleitet von einem Engel und der Taube des Heiligen Geistes. Zu diesem Hauptereignis staffelt sich der innere Bereich des Epitaphs auf die Szene zu und bildet so eine interessante Raumbühne aus. Zentral ist die Empfehlung des verstorbenen Domdechanten zu erkennen. Im unteren Teil des Epitaphs ist Johann Evangelist zu sehen, der den betenden und knienden Domherrn Theodor von Schade Christus empfiehlt. Rechts davon ist die Gestalt des heiligen Mauritius zu erkennen, der in prächtiger Renaissancekleidung mit Rüstung, Waffenrock, Federbarett und Fahnenlanze erscheint und sich emporblickend auf sein Schwert stützt.

Epitaph des Domherrn Franz Johann von Vittinghoff-Schell

▲ Franz Johann von Vittinghoff gen. Schell (* nach 1650; † 12. Dezember 1716 in Münster) war Domherr in Münster und Domkellner in Paderborn.

Franz Johann von Vittinghoff gen. Schell entstammte dem westfälischen Adelsgeschlecht von Vittinghoff. Die Sprossen der Familie bekleideten hohe Ämter in Kirche, Militär und Verwaltung. So stellten die Freiherrn von Vittinghoff von 1456 bis zur Säkularisation im Jahre 1803 die Erbdrosten im Stift Essen. Franz Johann war der Sohn des Bernhard Melchior von Vittinghoff gen. Schell (1632–1691) und seiner Gemahlin Elisabeth Margaretha Anna von Ossenbrock (1638–1681). Die Kinder seines Bruders Arnold Johann bekleideten alle ein geistliches Amt: Anna Theodora Helena und Maria Adolphina waren Kanonissen im Stift Nottuln, Friedrich Ignaz Konstantin und Hermann Arnold waren Domherren.

Nach dem Verzicht seines Onkels Wilhelm Franz wurde Franz Johann am 20. Mai 1683 für die Dompräbende nominiert. Die Aufschwörung auf die Geschlechter Vittinghoff-Schell, Ossenbrock, auf dem Berge und Raesfeld fand am 10. Juni statt. Sodann wurde er in sein Amt als Domherr eingeführt. Am 9. März 1684 bat er das Domkapitel um Zustimmung, einen militärischen Auftrag auszuführen. Franz Johann hatte vom Landesherrn eine Kompanie zu Pferde als Befehlshaber erhalten. Das Domkapitel gab die Zusage, ihn präsent zu halten, wenn er gegen die Türken in den Krieg ziehe, nicht aber in andere Länder. Da das Kapitel für den Fall des Friedensschlusses keine Garantie dafür abgeben konnte, Franz Johann in gleicher Position zu halten, verzichtete er auf den Kriegsdienst und dankte dem Kurfürsten für die erwiesene Gnade.[1] Am 24. Juli 1697 wurde er Assessor in der Domkellnerei Paderborn. Im Jahre 1699 erhielt er eine Option auf das Archidiakonat Stadtlohn, nachdem der Domscholaster Droste verzichtet hatte. Die Wahl zum Domkellner fiel auf den 24. Juli 1699. Am 16. April 1716 setzte er seinen Neffen Friedrich Ignaz zum Testamentsvollstrecker ein. Wenig später, am 12. Dezember 1716, verstarb er.

Epitaph des Dornherrn Bernhard von Westerholt zu Lembeck

▲ Bernhard von Westerholt (* unbekannt; † 25. April 1609) war evangelischer Domherr in Münster.

Bernhard von Westerholt entstammte dem westfälischen Adelsgeschlecht von Westerholt und war der Sohn des Bernhard von Westerholt zu Lembeck und dessen Gemahlin Sybilla von Altenbochum. Sein Bruder Johann Bernhard (1600–1664) war Domherr in Münster. Sein Bruder Matthias trat die Nachfolge seines Vaters an und wurde Herr zu Lembeck.

Im Jahre 1575 erhielt Bernhard die münstersche Dompräbende des Raban von Hörde und wurde noch im selben Jahr emanzipiert. Zwei Jahre später gehörte er zu den Gründern der Juniorenpartei im Domkapitel, die sich zum evangelischen Glauben bekannte. Beim Kapitelstag am 12. November 1575 waren zehn Kapitulare evangelisch; sechzehn gehörten dem katholischen Glauben an. Am 24. November 1586 wurde er zum Propst von St. Mauritz gewählt. Im Mai und Juni 1587 war er Mitglied der münsterischen Gesandtschaft an den Kurfürsten Ernst und erhielt hierfür Instruktionen vom Domkapitel. Bernhard errichtete am 9. April 1609 ein Testament. Hierin bedachte er eine Reihe von frommen Stiftungen sowie seine Geschwister und Nichten.

Epitaphaltar der Hll. Fabian und Sebastian

▲ Eines der schönsten Epitaphien befindet sich am westlichsten Pfeiler des nördlichen Seitenschiffes. Es ist das nach Osten gerichtete Epitaph des laut Inschrift 1521 verstorbenen Dechanten Theodor von Schade, das 1534 im Bildersturm der Wiedertäufer zerstört und 1540 von Johann Brabender neu geschaffen wurde.

Das Epitaph, das seitlich von zwei schlanken Pilastern mit Blumenkandelabern verziert ist, zeigt als Hauptthema die Taufe Christi im Jordan, begleitet von einem Engel und der Taube des Heiligen Geistes. Zu diesem Hauptereignis staffelt sich der innere Bereich des Epitaphs auf die Szene zu und bildet so eine interessante Raumbühne aus. Zentral ist die Empfehlung des verstorbenen Domdechanten zu erkennen. Im unteren Teil des Epitaphs ist Johann Evangelist zu sehen, der den betenden und knienden Domherrn Theodor von Schade Christus empfiehlt. Rechts davon ist die Gestalt des heiligen Mauritius zu erkennen, der in prächtiger Renaissancekleidung mit Rüstung, Waffenrock, Federbarett und Fahnenlanze erscheint und sich emporblickend auf sein Schwert stützt.

Johannes der Täufer

▲ Im nördlichen Teil der Ostwand, im Südarm des Ostquerhauses, ist die Statue des heiligen Johannes des Täufers von einem unbekannten Bildhauer angebracht. Sie entstand inschriftlich 1601 und wurde vom Domkellner Dietrich von Plettenberg, der 1643 starb, gestiftet. Auf der Volutenkonsole erkennt man das Allianzwappen Plettenberg Wendt. Bekrönt wird die Figur von einem nachgotischen Baldachin. Johannes der Täufer trägt als Prophet in der Wüste einen kurzen Fellrock und einen langen Mantel; ein Scheibennimbus hinterfängt den Kopf. Er zeigt auf das Lamm Gottes auf dem Buch der sieben Siegel. Darauf ist zu lesen „Ecce Agnus Dei“ (Seht das Lamm Gottes). Damit weist er auf den zukünftigen Erlöser, Jesus Christus, hin. Der Meister der Skulptur ist unbekannt.

Hl. Kaiser Heinrich II

▲Auf der Ostseite des nordwestlichen Vierungspfeilers im Ostquerhaus befindet sich die Statue Kaiser Heinrichs II. Sie ist auf der Inschriftplatte 1608 datiert und wurde von einem unbekannten Bildhauer geschaffen. Stifter war der Domherr Heinrich von Bevern († 1608), der mit der Figur also seinen Namenspatron darstellen ließ. Der Kaiser ist in Rüstung mit geschupptern Oberschenkelschutz zu sehen. Darüber trägt er einen Mantel und auf dem Kopf eine Krone. Während er mit der Linken einen mit einem Kreuz bekrönten Reichsapfel hält, hat er in der Rechten ein Schwert in der Hand. Vor der Brust hängt eine schwere Kette mit dem Orden vom Goldenen Vlies. Die Figur steht unter einem nachgotischen Baldachin.

Statue des Hl. Gregor

▲ Wilhelm von Elverfeldt (* im 16. Jahrhundert; † September 1625) war ein römisch-katholischer Geistlicher, Domherr in Münster und Deputierter der Landpfennigkammer.

Wilhelm von Elverfeldt entstammte dem zum westfälischen Uradel der Grafschaft Mark gehörenden Geschlecht Elverfeldt, aus dem zahlreiche namhafte Persönlichkeiten hervorgegangen sind. Er war der Sohn des Gerichtsherrn Konrad von Elverfeldt zu Herbede (Erbauer des Hauses Herbede) und dessen Gemahlin Bertha von Vittinghoff gen. Schell. Am 25. August 1589 präsentierte ihn der Turnar auf die frei gewordene Dompräbende des Maximilian von der Horst. Am 1. Juli 1595 kam er in den Besitz der Präbende des Hermann Dobbe, der verzichtet hatte, und wurde auf die Geschlechter Elverfeldt, Vittinghoff gen. Schell, Schencking und Westerholt aufgeschworen. Die Belehnung mit dem Schultenamt und Hof zu Herbede fiel auf den 15. April 1598. Im Januar 1614 übertrug er diese auf seinen Bruder Heinrich. Mit dem Erhalt der Tonsur am 13. August 1609 wurde er auf ein geistliches Amt vorbereitet und empfing am 19. September die Weihe zum Subdiakon. Am 1. März 1618 optierte er die Obedienz Hiddingsel. Die Wahl zum Deputierten der Landpfennigkammer fiel auf den 15. Februar 1619. In diesem Jahr übernahm er auch das Amt des Domküsters. Wilhelm besaß auch das Archidiakonat Weseke. Er stiftete für den Dom zu Münster eine Figur des Heiligen Ludgerus.

▲ Das hölzerne Pestkreuz, das in Augenhöhe an der Wand in Chornähe hängt, zeigt auf drastische Weise das Leiden Jesu und seine erbärmliche Situation des Sterbens. Es stammt aus dem 14. Jh. und wird als Kopie jedes Jahr bei der „Großen Prozession“ als Vortragekreuz durch Münster getragen.

Astronomische Uhr im Dom

Die Astronomische Uhr im südlichen Teil des Chorumgangs stammt aus den Jahren 1540 - 43 und ist besonders mittags um 12 Uhr ein viel besuchter Ort. Denn dann wandern auf Umlaufbogen die Heiligen Drei Könige mit Gefolge, verbeugen sich vor dem Jesuskind und ziehen unter Glockenspiel weiter. Das Uhren-Kunstwerk zeigt Sonnen-, Mond- und Planetenbewegung sowie ein Kalendarium bis zum Jahr 2071.

Die Uhr besteht aus drei übereinander stehenden Teilen:

◄ Im Giebel-Stockwerk ist, in der Manier der Renaissance, ein Stall von Bethlehem dargestellt. Das schadhafte Dach spielt darauf an, dass die Zeit des "Alten Bundes" durch die Geburt Jesu an ihre Ende gekommen ist. Oben im Giebel die Figur des jungen David mit dem Schwert in seiner rechten Hand, dem abgeschlagenen Haupt des Riesen Goliath in seiner Linken - Bethlehem gilt als die Davidsstadt, weshalb ja Jesus dort geboren sein musste.

◄ Über dem Kalendarium befindet sich die eigentliche Uhr. Den meisten Raum nimmt das Zifferblatt ein. Es ist ein 24-Stunden-Zifferblatt, aufgeteilt in 12 Vormittagsstunden rechts und die 12 Nachmittagsstunden links. Entgegen der heutigen Gewohnheit zählt das Zifferblatt gegen unseren heutigen Uhrzeigersinn links herum, so dem Lauf der Sonne am Himmel folgend. Vor dem Zifferblatt laufen sieben Zeiger für die sieben Planeten nach dem geozentrischen, ptolemäischen Weltbild, das die Erde als Mittelpunkt des Planetensystems sieht. Der exzentrische Kreis innerhalb des Ziffernkreises ist fest mit dem Rankenwerk des sog. Rete verbunden. Auf seinem Rand sind die 12 Tierkreiszeichen eingetragen; man nennt diesen exzentrischen Kreis deshalb auch Tierkreiszeiger. Der Sonnenzeiger zeigt das jeweils regierende Tierkreiszeichen an. In den vier Zwickeln des Zifferblattes die Symbole der vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes mit Spruchbändern aus den jeweiligen Evangelien. Rechts außen aufsteigend, links absteigend die sog. Planetentafel, welche die 24 Stundenregenten der Stunden jedes Tages angibt.

◄ Zuunterst, hinter einem noch aus der Zeit der Neugestaltung der Uhr im Jahre 1540 stammenden gotischen Gitter, das Kalendarium. Es kann einmal als Kalender für jeden Tag des Jahres benutzt werden. Es sollte zugleich die Berechnung des Ostertermins für jedes beliebige Jahr von 1540 bis zum Jahre 2071 ermöglichen, was aber seit der Kalenderreform durch Papst Gregor XIII. im Jahre 1582 nur noch mit Zusatzberechnungen möglich ist.

Zu Beginn des Kapellenumgangs befindet sich auf der Südseite des Domes eine astronomische Uhr. Von den Wiedertäufern erheblich beschädigt, wurde sie wohl nach der Wiedertäuferzeit zwischen 1540 und 1543 wiederhergestellt. Der Buchdrucker Theodor Tzwyvel und der Franziskaner Johannes Aquensis haben die astronomischen Berechnungen erstellt. Während Nikolaus Windemaker die Metallarbeiten ausführte, gehen die Malereien auf Ludger tom Ring zurück. Die Figuren sind wohl in der Werkstatt von Johann Brabender hergestellt worden. Der Tod mit dem Hammer und Chronos mit Sense und Sanduhr, die bei jedem Glockenschlag gedreht wird, auf dem Gesimse rechts neben der Uhr sind zuständig für den Viertelstundenschlag. Das Tutemännchen auf der linken Seite gibt mit dem Horn die Stunden an, während die Frau an seiner Seite die Glocke schlägt. Mittags um 12 Uhr bringen die hl. Drei Könige, von zwei Dienern angeführt, in einem Rundlauf über dem Zifferblatt der Uhr der Gottesmutter mit dem Kind ihre Verehrung dar. Das Zifferblatt weist eine Stundeneinteilung von 24 Stunden auf, wobei der Zeiger mit der Sonne, der sowohl Stunden als auch Minuten angibt, sich nach links dreht. Fünf kleinere Zeiger verweisen auf den Stand der Planeten. Der Mond, der zur Hälfte schwarz ist, bewegt sich in einer schwarzen Halbschale, sodass auch die einzelnen Mondphasen abgelesen werden können. Ein innerer Kreis, hinter dem eine Weltkarte sichtbar wird, zeigt die Tierkreiszeichen. Die Tafeln seitlich des Zifferblattes geben die Konstellation der Planeten für die 24 Stunden des Tages an und ändern sich jeweils um 24 Uhr. Unterhalb der Uhr befindet sich noch ein Kalendarium, bei welchem Paulus auf das Jahr und ein Soldat auf den Tag verweist.

Priester hatten in allen Religionen die Aufgabe, die Termine für die religiösen Feste festzulegen. Dabei mussten sie zum Beispiel Vollmondstände genau berechnen können. Eine Astronomische Uhr half ihnen dabei. Astronome halfen durch ihre Vorausberechnungen bei der Justierung der zahlreichen Einstellungen der Uhren. Die Uhr im Dom zu Münster weist eine beachtliche Größe auf, sie ist über 7 Meter hoch, und wunderschön bemalt. Sie zeigt die Uhrzeit, die Tierkreiszeichen, die Himmelsrichtungen, den Stand der Gestirne am Himmel und das Datum an.

Exzentrisch innerhalb des Rete und ein Teil desselben ist der Tierkreis, an den zwölf aufgemalten Sternzeichen leicht als solcher zu erkennen. Oben wurde erwähnt, dass die Nut an seinem äußeren Rand zu jeder Jahreszeit die Polhöhe der Sonne angibt. Außerdem zeigt er zuverlässig das Sternzeichen an, in welchem die Sonne gerade steht. Dieser Teil des Rete wird deshalb auch der Tierkreiszeiger genannt. Bewerkstelligt wird diese Anzeige des jeweiligen Sternbildes dadurch, dass das Rete und damit auch der Tierkreiszeiger sich mit dem Sonnenzeiger mitdreht. Bei dieser täglichen Umdrehung drehen sich aber Rete mit Tierkreiszeiger um ein Dreihundertfünfundsechzigstel schneller als der Sonnenzeiger, so dass dieser täglich um diesen Wert hinter der Umdrehung des Rete zurückbleibt. Im Laufe eines Jahres macht dieses tägliche Zurückbleiben der Sonne gegenüber Rete mit Tierkreiszeiger eine ganze Umdrehung aus. So durchwandert der Sonnenzeiger, wie die Sonne am Himmel auch, rückwärts laufend jedes Jahr einmal den ganzen Tierkreis und steht jeweils genau in dem gerade zutreffenden Zeichen.

Wenn die volle Stunde schlägt, trompetet das Tutemännchen auf dem Eichenholz, seine Frau schlägt dazu an die Glocke. Alle 15 Minuten tritt das rechte Duo in Aktion: Der Zeitengott Chronos dreht seine Sanduhr um, der Tod schlägt das Stundenviertel.

Rechts außen stehen die beiden Figuren des Viertelstundenschlages, aufgestellt erst im Jahre 1696 (POSITUM ANNO 1696 steht auf dem Sockel). Jede Viertelstunde dreht der geflügelte Chronos, der Gott der Zeit mit der Sense und mit Flügeln, weil "die Zeit fliegt", seine Sanduhr um; der Tod rechts von ihm, ein Totengerippe mit dem Todespfeil in der Hand, schlägt die jeweilige Viertelstunde auf der Glocke an.

In der Mitte befindet sich ein siebenseitiger Balkon (auf der Stirnseite die Jahreszahl 1542), in dessen Mitte Maria thront mit dem Jesuskind auf ihrem Schoß. Um 12 Uhr mittags läuft folgendes Figurenspiel ab als Illustration der "Dreikönigsgeschichte" aus Kap. 2 des Matthäus-Evangeliums: Von rechts hinter dem Giebel setzt sich der Stern von Bethlehem in Bewegung und dreht sich vor, bis er in der Mitte über der Madonna stehenbleibt. Dann öffnet sich die Tür rechts von der Madonna, heraus tritt zuerst ein junger Diener, gefolgt von den Figuren der Hl. Drei Könige. Sie defilieren von rechts nach links vor der Madonna, wobei die drei Könige sich ehrfürchtig vor ihr verneigen. Ein zweiter, alter Diener beschließt das Defilé. Dazu erklingen von einem Glockspiel die beiden Melodien "In dulci jubilo" und "Lobe den Herren".

Links und rechts von dem Balkon sind je vier Doppelarkaden gemalt, aus denen Herbeigeeilte dem Schauspiel des Vorbeizuges der hl. drei Könige zusehen. Auf der linken Seite ganz rechts, mit rotem Mantel, rotem Barett und goldener Kette hat sich Ludger tom Ring selbst porträtiert. Unter den anderen Figuren links dürften weitere Personen dargestellt sein, die am Bau der Uhr beteiligt waren. — Unklar ist, wen die Personen in den Arkadenöffnungen auf der rechten Seite darstellen; die dunkelhäutigen Männer mit Kraushaar rechts außen sind wohl Diener aus dem Gefolge der drei Könige. — Es ist aufgefallen, dass sich unter den gemalten Personen kein Geistlicher und keine Frau befindet.

Die lateinische Inschrift oberhalb des Ziffernkreises weist auf die wichtigsten Funktionen der Uhr hin:

"In hoc horologio mobili poteris haec aliaque multa dinoscere:..."

Übersetzt:

"Auf dieser beweglichen Uhr kann man dies sowie vieles andere ablesen: Die Zeit der gleichen und ungleichen Stunden; den mittleren Gang der Planeten; das aufsteigende oder absteigende Tierkreiszeichen, überdies die Aufgänge und Untergänge einiger Fixsterne. Ferner auf beiden Seiten des Werkes die Herrschaft der Planeten in den astronomischen Stunden. Oben den Opfergang der drei Könige, unten das Kalendarium mit den beweglichen Festen."

Und nur einmal am Tag treten die Könige aus ihrem Sperrholzobdach heraus. Die Metallfiguren tragen bunte Gewänder, die vermutlich in den 60-er Jahren erneuert worden sind. Ihre Diener dagegen sind hölzern – durch und durch. Zu Fünft umringen sie das Jesuskind, das seit über 450 Jahren dort auf dem Schoße seiner Mutter sitzt. 1929 hatte die Uhr ein neues Werk erhalten, das seit seiner Wiedereinsetzung 1951 wie am Schnürchen läuft.

Figur Kaiser Karl der Große

▲ Kaiser Karl der Große

Während die Konsole der Karlsfigur auf das Jahr 1604 verweist, ist die Figur Karls des Großen erst im 19. Jahrhundert geschaffen worden. Sie bildet ein Pendant zur Gestalt Kaiser Heinrichs II. Beide Kaiser sind häufig in Kirchenräumen zusammen dargestellt und wurden als bedeutende Stifterpersönlichkeiten verehrt. Die Figur zeigt die üblichen Bekleidungsstücke: Rüstung und Mantel. In den Händen hält Karl die Reichsinsignien, auf dem Kopf sitzt die Bügelkrone. Über dem Brustharnisch ist wie bei Kaiser Heinrich II. eine Kette mit dem Orden vom Goldenen Vlies zu erkennen. Die Gestaltung ist an der Figur Karls des Großen im Paradies orientiert. Vermutlich war auf der Konsole eine andere Statue angebracht, die verloren ging oder beschädigt wurde und durch die Figur Karls des Großen ersetzt wurde. Auch ein zu vermutender nachgotischer Baldachin ist heute nicht mehr vorhanden.

Ludolf Valke (auch unter dem Namen Valcke bekannt) (*im 16. Jahrhundert; †1634) war Domherr in Münster und Drost des Amtes Rheine-Bevergern. Er wurde als Sohn des Caspar Valke zu Rockel und dessen Gemahlin Agnes von Merveldt geboren. Sein Bruder Caspar wurde Besitzer des Hauses Rockel, seine Schwester Elisabeth war Äbtissin im Stift Metelen, Agnes heiratete Johannes von Letmathe zu Langen und Johanna heiratete Dietherich Voß zu Beesten.

Mit dem Erhalt der Tonsur am 9. November 1586 wurde er auf ein geistliches Leben vorbereitet. Auf Präsentation des Turnars sollte er zwei Tage später die Dompräbende des verstorbenen Domherrn Goddert von Raesfeld erhalten. Ludolf nahm diese am 17. November in Besitz und wurde am 11. Juni 1591 emanzipiert, nachdem er ein Zeugnis der Universität Padua vorgelegt hatte. Am 11. Dezember 1598 wurde Ludolf Hofjunker beim Kurfürsten Ernst von Bayern. Wegen einer möglichen Kollision mit der Präsenzpflicht beschloss das Domkapitel den Entwurf eines Statuts, wie in solchen Fällen künftig zu verfahren ist. Im Jahre 1604 stiftete Ludolf eine gepanzerte Statue Karls des Großen mit Zepter und Weltkugel sowie dem Wappen seiner Eltern. Sie stand im Ostquerschiff des Doms zu Münster. Im Jahre 1611 wurde Ludolf zum Drosten des Amtes Rheine-Bevergern bestallt. Er heiratete am 26. Oktober 1615 Johanna Maria von Neuhoff. Aus der Ehe sind die Kinder Stephan, ∞ Elisabeth Anna von Rhede, Jobst (Dompropst in Minden), Maria Margaretha, ∞ Bernhard von Kerckerinck zur Borg und Adolph (Kapitular) hervorgegangen.

Grabdenkmal des Dompropstes Ferdinand von Plettenberg

▲ Grabdenkmal des Dompropstes Ferdinand von Plettenberg

Ebenfalls im Johanneschor, dem Südarm des Ostquerhauses, befindet sich das Grabdenkmal des Dompropstes Ferdinand Freiherr von Plettenberg, der im Jahre 1712 verstarb. Dieses Grabdenkmal aus der Zeit des Spätbarock, das Johann Vilhelm Gröninger wohl zwischen 1712 und 1722 anfertigte, kann als ein Höhepunkt der künstlerischen Entwicklung der Grabmäler und Epitaphien des Domes angesehen werden. Über einem hohen, dynamisch konkav eingezogenen Sockel mit der Memorieninschrift ist als freiplastische Szene vor einem reliefierten Hintergrund das Gebet Christi am Ölberg aus Alabaster dargestellt. Der Sockel endet seitlich mit schräg gestellten Mauerpartien, die mit Volutengebilden besetzt sind. Fein abgestufte Profile schließen den Sockelaufbau nach oben hin ab. Die Figurengruppe wird gerahmt von einer eindrucksvoller Sandstein-Portalarchitektur aus schräggestellten Lisenen, deren Spiegel Wappenschilde zieren, und besonders betont durch jeweils eine äußere, schräg abgewinkelte dorische Säulenordnung. Ein Gebälk mit einem flachbogigen Giebel schließt die Architektur ab.

Sakramentskapelle

Aus der Barockzeit (von 1766) stammt der silberne Altaraufsatz mit dem Tabernakel ("Zelt"). Dieser Altar ist stets liebevoll mit Kerzen und Blumen geschmückt. Hier holen und hierher bringen die Kommunion-Austeilenden die gewandelten Hostien, die in Gottesdiensten übrig bleiben.

Epitaph Bernhard von Münster, Laurentiusaltar St.Paulus-Dom Münster 1500-1557

Laurentiusaltar

Bernhard war im Jahre 1522 Domherr und wurde am 13. November 1553 als Nachfolger Wilhelm Kettelers zum Dompropst gewählt und am 1. Januar 1554 vom Bischof bestätigt. Er war Befehlshaber des Hauses Lüdinghausen und im Besitz der Obödienz Scholving sowie des Archidiakonats Stadtlohn. Nach dem Tode seines kinderlosen Neffen Heinrich von Münster errichtete er im Jahre 1555 den Laurentiusaltar im münsterischen Dom, vor dem er nach seinem Tode am 1. Mai 1557 bestattet wurde. Hier befindet sich sein Epitaph. Zu seinem Nachfolger wurde der im Collegium Germanicum in Rom erzogene und ausgebildete Johann Schencking – aus einer münsterischen Erbmännerfamilie stammend – vom Papst bestimmt. Das Domkapitel verweigerte jedoch wegen seiner Herkunft die Amtseinsetzung. Dies war der Beginn des bis zum Jahre 1708 andauernden münsterischen Erbmännerstreits.

Epitaph des Domherrn Johann von Hüchtebrock, gestorben 1615

Am zweiten Pfeiler nahe des Eingangs setzte Albert von Hüchtebrock zu Gartrop, Klevischer Erzkämmerer und Rat, Amtmann zu Dinslaken, seinem Bruder Johannes, Domherrn zu Münster, der am 6. Dezember 1615 starb, ein Epitaph.

Reverendo praenobiliet candido viro domino Joanni ab Huchtebruch de castro Gattroff ducatus Clevensis, huius cathedralis ecclesiae, dum vixit, canonicoa anno 1615 ipso sancti Nicolai episcopi pie vita defuncto et infra sepulto praenobilis quoque et equestris ordinis vir Albertus ab Huchtebruch, eiusdem castri dominus nec non dicti ducatus archicamerarius et consiliariuset satrapa in Dinklaken,frater et haeres, amoris et memoriae gratia posui.

Johann von Hüchtebrock (* 1587; † 6. Dezember 1615) war Domherr in Münster.